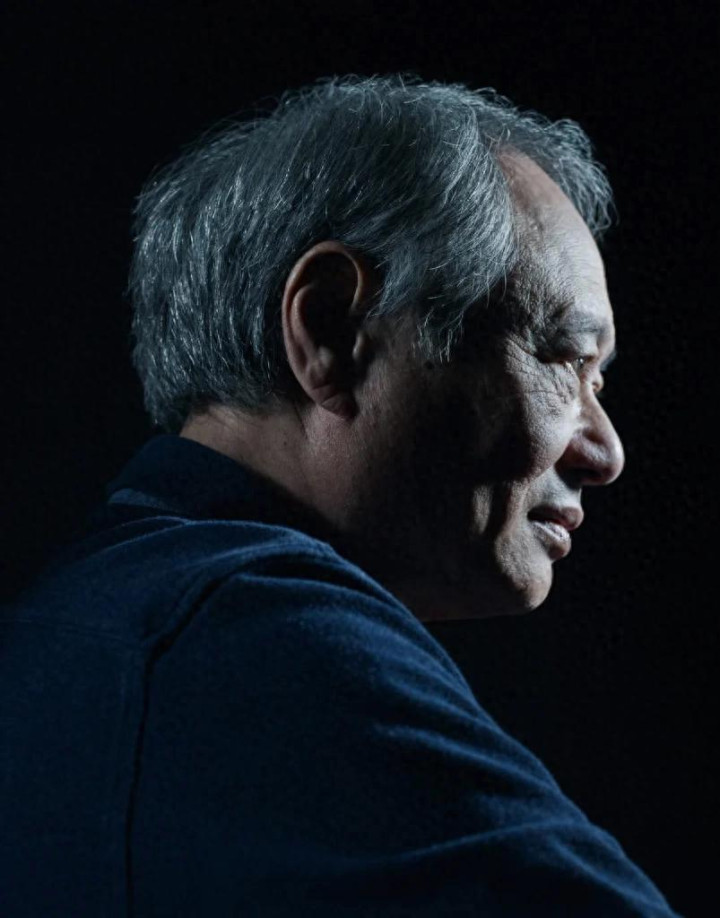

李安

在《断背山》(Brokeback Mountain)问世二十年后,李安正筹备另一部西部片——《老金山》(Old Gold Mountain),讲述加州淘金热时期两位华人移民姐妹的故事。今年夏天,他的 《理智与情感》(Sense and Sensibility) 也将在英国影院重映。李安在接受山姆·维格利(Sam Wigley)采访时,谈及了自己辉煌而兼收并蓄的电影生涯、当下拍电影的艰难处境,以及他筹备已久的李小龙项目。

自李安上一次拍片,已经过去六年了——在电影创作的尺度里并非特别漫长,但这确实是他至今最长的一次空档。仿佛一转眼,那个几乎每隔一两年就端出一道“全新菜肴”的李安,已经是上一个世代的记忆,而他每部作品的气质都与前作截然不同。

他早期的“父亲三部曲”——台湾社会喜剧《推手》(1991)、《喜宴》(1993)和 《饮食男女》(1994)——之后,便是《理智与情感》(Sense and Sensibility,1995),一部简·奥斯汀改编作品。当时让一位台裔美国导演来执导,这一决定曾让许多人质疑,直到李安交出也许是迄今最犀利的奥斯汀银幕版本。紧接着,他拍了美国内战题材的《与魔鬼同行》(Ride with the Devil,1999),再到充满深情的武侠史诗《卧虎藏龙》(2000),然后是漫画改编片《绿巨人浩克》(Hulk,2003) ——那时,改编漫画作品仍然被视为一种大胆而非随波逐流的职业选择。

这些作品里,至少有两部——《卧虎藏龙》与《断背山》(Brokeback Mountain,2005)——不只是电影,更是家喻户晓的文化符号。《卧虎藏龙》至今仍是美国票房史上最成功的字幕片,而李安将安妮·普鲁(Annie Proulx)的短篇小说——两个怀俄明牛仔之间的爱情——温柔搬上银幕,为他赢得了奥斯卡最佳导演奖,使他成为第一位获得该奖项的有色人种导演。2013年,他凭借《少年派的奇幻漂流》(Life of Pi,2012)再度登台领奖,感谢“电影之神”——在场的每个人都能感受到,那一刻的李安,仿佛真的被神灵眷顾。

然而,这部在第二轮3D热潮顶峰时期拍摄的超现实主义改编之作,却也是李安踏上先锋数字电影道路的起点——而这条道路,让他在不断转型的过程中流失了不少影迷。《少年派》里那只“真实得不可思议”的老虎曾让观众屏息,但此后他两次尝试以120帧/秒的超高帧率拍摄,却收获了职业生涯中最不利的评价。《比利·林恩的中场战事》(Billy Lynn’s Long Halftime Walk, 2016)表现惨淡,《双子杀手》(Gemini Man, 2019)让威尔·史密斯与年轻化身对打,试图展开一篇关于过时与替代的动作论文,却也让派拉蒙血本无归。《卫报》的评论人瑞安·吉尔比(Ryan Gilbey)形容这部“不受欢迎的伊拉克战争剧”中的一些场景“看起来就像一场极其昂贵的学校话剧”。

在追逐前沿科技的道路上,李安似乎失去了自己在时代精神中的位置。

李安

当李安通过电话与我连线时,他正身在东京,准备领取享有盛誉的“高松宫殿下纪念世界文化奖”(Praemium Imperiale)。他因时差显得有些疲惫,语气里也透着几分挫败。我们的对话发生在几个月前,那时还未传出令人振奋的消息:今年六月宣布,李安将执导 《老金山》(Old Gold Mountain)——改编自张辰极(C. Pam Zhang)2020年的布克奖入围小说《金山的成色》(How Much of These Hills Is Gold)。小说讲述加州淘金热时期,两位失去父母的华人移民姐妹的故事。从题材上看,这部影片无疑是一个“典型的李安项目”,同时——至少在纸面上——也像是他在经历了一段自由攀登式的数字实验之后,选择回到相对稳妥的地面。这部电影计划在加州北部开拍,将再次把李安带回美国西部的风景中。就连片名,也在回响着《断背山》的余音。

与此同时,另一部东西方交汇的故事——李安酝酿已久的李小龙项目——则再度推迟。“很难,很令人沮丧。”李安说。“我还能说什么呢?这个项目已经开发很多年了。现在它在索尼手里。我们仍在打磨剧本,努力达成一致。”是否会按时间顺序讲述李小龙的一生?“不会,我不能透露太多。我试着把它拆解成五个不同的篇章。这是我的处理方式。”

李安的儿子梅森(Mason Lee)将出演李小龙——“他的体型和李小龙非常相似。”现年35岁的梅森曾在《比利·林恩的中场战事》中有一个小角色,而他首次登上银幕则要追溯到《喜宴》,那时他还是个婴儿,可以说他的银幕生涯几乎与父亲一样长。“在《喜宴》里有个镜头,我妻子抱着他去亲吻新娘。那是凌晨三点,我们把他叫醒,摄像机一开,他立刻露出了最灿烂的笑容。我当时心想,‘糟了,这孩子大概真的有那种血脉在体内。’那时他还不到两岁。”

“我和李小龙完全不一样,”李安说。“我是个害羞、温和的人,而李小龙则是一种威慑,极度有攻击性。但当我拍电影时,我某种程度上就变得像他。我是解构性的,我想把东西拆开,我想与众不同,跳出框架,表达自我,诸如此类。我感受到对身份的渴望;这点我和他确实相同。在东西方之间反复摇摆,我们始终找不到真正的归属,而我们却在不断渴望它。”

无论是李小龙项目,还是《老金山》,都将是李安自2007年唯美的上海谍战片《色,戒》之后,首次再度处理华人角色与主题。(李安出生于台湾,1970年代末赴美留学后便一直定居美国。)“我害怕拍中国题材的东西。”他坦言道。“我感觉那不像是在做艺术创作,和我拍英文电影时不同。尤其是拍《色,戒》的时候,我觉得自己背负了一种群体业力,某种集体的潜意识。我对这些素材太熟悉了——我是伴随它们成长的。它会更深入我的心理,而我总是会感受到更大的压力。”

“这其实很有趣。人们常问:‘你是怎么拍这些英文电影的?’我反而觉得这比拍中文电影容易。因为对外国人、对外来者而言,你首先看到的是事物的本质,是一切背后真正的内涵,是潜台词。你会立刻捕捉到这些东西。你不会被表面的质感分散注意力,也不会假设自己已经了解。”

“当我回过头去拍中文电影时,情况正好相反。我没法立刻看清它的本质。要经历那些熟悉的表层质感,一层一层地剥离,直到看见核心,那是相当痛苦的过程。”

李安

李安的事业似乎又开始重新运转,但他说话的语气里依然带着低沉,对这一路走来的艰难有些无奈。“这个行业已经不是过去那样了,尤其是对昂贵的电影、大制作而言。行业变了。拍电影比十年前更难了,当然也比我刚开始的时候要难得多。我不觉得人们像以前那样喜欢看电影了。也许我们失去了那种天真,也许我们对这种媒介太熟悉了,也许是故事讲得太重复了。我不知道原因。可能是新冠疫情之后,电视分走了很大一部分注意力,也带走了我们的魔力。也许新一代人没有耐心去完整看一个故事。见鬼,你们可能比我更清楚,你们看得到这种现象。就是变得更难了。不只是对我,我看到很多电影人都有同样的感受。”

“但我们仍然是来拍电影的。我相信人们永远会想看电影。所以我认为我们需要去拍有特点的电影,而不是一遍又一遍地重复同一个公式。观众想看到新的东西。”

自从2009年的轻松之作《制造伍德斯托克音乐节》(Taking Woodstock)起,李安就一直在表达类似的观点:电影已经陷入僵局,我们需要找到新的方法去拍它们。但如今,他不得不无奈承认:观众、影评人,甚至整个行业,似乎都不愿接受他所提供的解决方案。2024年,他在接受 Indiewire采访时发誓不再使用“逆龄”特效,并直言3D电影的困境:“导演们拍得很糟,影院设备很糟,整个生态都很糟。”至于李小龙题材,虽然高帧率在逻辑上有其必要性,但听起来他似乎也被说服放弃了这种尝试。“通常我们会降低帧率来拍动作场面,会偷掉一两帧,这样放映时看起来更快。可李小龙不同,他在24帧下快到根本看不清。如果用高帧率拍,就能看见真正的李小龙,他正常的速度,他的动作被完整捕捉下来,那会非常美妙。但制片厂不想让我这么做,他们只想要一部‘常规’电影。”

或许,《比利·林恩的中场战事》和《双子杀手》会逐渐找到它们的观众——就像过去十年里,人们慢慢重新欣赏迈克尔·曼的数字惊悚片《骇客交锋》(Blackhat, 2015)一样。电影文化在接受那些尝试用数字影像推动前进的知名导演时,一直表现得犹豫不决。但必须承认,《比利·林恩的中场战事》中的中场表演片段,几乎为2010年代中期的美国电影确立了美学标杆。

而对那些拒绝接受李安数字实验的人来说,也许可以放心:李安电影的灵感从未被技术淹没。他的新片火花,往往仍来自最简单的源头——一本书。无论是本·方登(Ben Fountain)2012年的《比利·林恩的中场战事》原著,还是瑞克·穆迪(Rick Moody)1994年的小说《冰风暴》,总会有某个瞬间触动他。“通常是一个画面。它无法用语言形容,说不清楚。只是某种感觉,某种味道。我拍过的每一部电影,都有过那个‘啪嗒一声’的瞬间。”

The Ice Storm (1997)

在《冰风暴》(The Ice Storm, 1997)中,这部描绘20世纪70年代新英格兰家庭的电影,李安所改编的起点是一个画面——一个孩子在冰面上滑行。“我也不知道为什么,我就是想拍一部关于那个瞬间的电影。那个画面触动了我,我想把它转化为电影。”在《比利·林恩的中场战事》里,则是那个中场表演:娱乐工业全力开动,去美化那些归来的战争英雄。“对我来说,那就是电影。它是无法用语言清楚表达的,你无法完全理性化它。它不是叙事。讲故事当然是我们的工作,你必须让故事连贯,有因果关系。但真正触发我们去拍电影的,至少对我来说,往往是某种视觉的东西,某种有味道的东西。它像幽魂一样徘徊在你脑海里,挥之不去。”

《冰风暴》所设定的年份——1973年,对李安本人也有着特殊的意义。“那年我考进了(台湾)国立艺专。在那之前,我和台湾所有学生一样,是个很用功的学生。艺术活动都受到严格约束,整天就是读书,好让自己能考上大学。”但因大学联考失利,他意外进入了艺专。“当时觉得挺沮丧的,但后来我发现了戏剧。我第一次站上舞台,我的人生就变了……那一刻我意识到,我想成为一名电影导演。”

他回忆起当年在台湾如饥似渴地看电影,那种经历仿佛触电、像灵魂出窍一般。《毕业生》(The Graduate, 1967)因为审查原因晚了五年才在台湾上映,但对他震撼极大,以至于他去看了三次。而英格玛·伯格曼的《处女泉》(The Virgin Spring, 1961)则像雷霆般击中他。“那部电影改变了我,让我意识到导演能够做到什么。我不断问自己:‘怎么会有人敢提出这样的问题——上帝在哪里?’而且还能拍得如此之美?这画面在我脑海中挥之不去。”

后来,他赴美进入纽约大学电影学院,与斯派克·李(Spike Lee)是同学,甚至参与了斯派克的毕业作品 《琼的理发店:我们开始吧》(Joe’s Bed-Stuy Barbershop: We Cut Heads, 1983)。而当他后来因一个筹资机会回到台湾拍摄自己的第一部长片《推手》时,正好赶上台湾电影的复兴期。他的同代人侯孝贤、杨德昌等人,已让台湾成为世界电影地图上最炙手可热的两三个地方之一。“他们是我的英雄,就像大哥一样。当我有机会拍《推手》时,侯孝贤鼓励我去做。他对我说:‘不要怕低预算,大胆去拍吧。’于是我决定接受挑战。”

“那对我们来说就像是一次觉醒的年代。”李安谈起台湾新电影时说道。“当时我人在美国(台湾新电影突破的时候),但因为那些电影来自台湾,所以我格外留意……它们抓住了在台湾成长、生活的本质,我们所关心的事,我们的历史、我们的艺术,用一种真实而又富有艺术性的方式来刻画人物。”

李安关于台美文化交流的关键作品《喜宴》最近被翻拍了——这也象征性地标志着他步入“资深一代”的地位。焦点影业(Focus Features)联合创始人、李安长期的编剧与制片搭档詹姆斯·夏慕斯(James Schamus)参与了新版剧本的共同创作,但李安本人并未介入。“他们买了翻拍权。祝他们好运吧。我不知道剧情……我保持着很大的距离感。我没看那部电影。当年我拍《喜宴》的时候,美国还是一个开放的地方;但在台湾,同性议题仍是禁忌。那是一场真正大胆的突破。三十年过去了,现在台湾比美国更开放。”

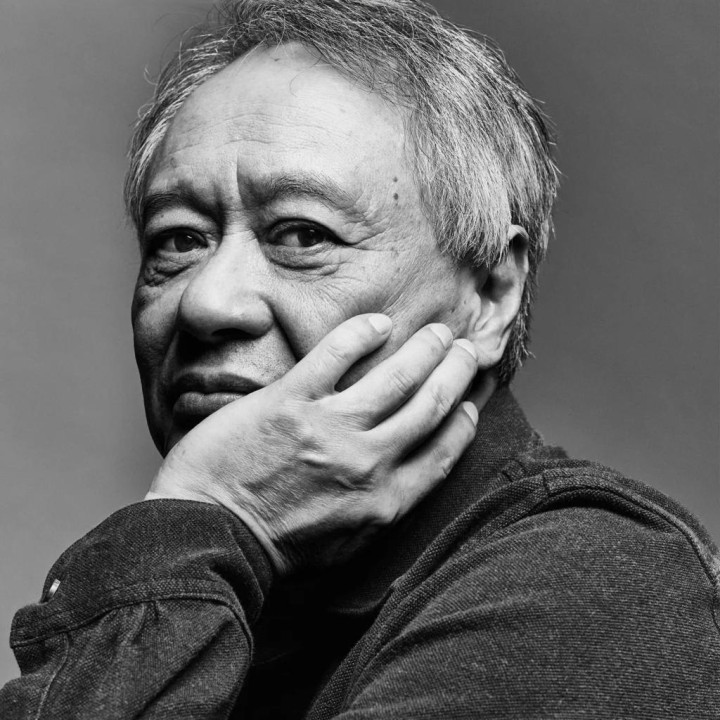

Brokeback Mountain (2005)

而当涉及到挑战美国边界时,李安说,自己投入《断背山》时,并未意识到这个项目可能引发的巨大争议。他只是庆幸在《绿巨人浩克》的大场面之后,终于有一部“小”的、亲密的电影可以回归。但当他读到一篇评论——“我想是《洛杉矶时报》”——赞扬他“触及了美国的最后边疆”时,他开始担心影片真正上映后会如何反响,“当它走进购物中心的时候”。“哦,这糟了。”他记得当时心想,“我会被私刑吊死的。”

“可在我眼里,它只是一个温柔而动人的压抑故事。而且它是真正的西部片。不是作为电影类型的‘西部片’,那是一些爱尔兰人发明的。西部是一种无言的文化,牛仔的存在完全关乎空间。然后我心想,‘好吧,让一位女性作家和一个外国导演来拍,自然就会是同志的故事。’辽阔天空下的大自然,成群的绵羊。还能是什么呢?所以我就这样投入了。”

李安在《断背山》中的那个“啪嗒一声”的触动,来自普露小说里的某句台词:“当杰克对恩尼斯说,‘我们本可以一起过上好生活……[但]你不愿意,所以我们现在只有断背山。’对我来说,那是存在主义的问题……什么是断背山?他们永远找不到答案。他们甚至不知道在那儿到底发生了什么。那时的美国西部,没有语言来表达这种关系的概念。他们根本没有处理的词汇。这是一个如此美妙的故事。挥之不去,又无比哀伤。”“我是在东方长大的,习惯了享受悲伤。我和好莱坞最大的冲突,就是我拍的电影太悲伤了。他们不喜欢。他们不希望观众感到悲伤,他们希望观众去工作。”

对李安而言,无论是《喜宴》还是《断背山》,推动故事的“齿轮”、那台“机车”,都是压抑。“我不知道如果没有压抑,该如何让那些电影变得有趣……你总是在隐藏些什么,你无法清楚表达内心的感受。电影正是用来呈现这种混乱的方式。”这也解释了为何李安会如此适合去拍摄英国乔治王朝时期的《理智与情感》——尽管当时他的英语还很蹩脚。“很奇怪,他们选了我。”李安回忆说。“我当时震惊极了:‘我对这有什么了解?’可当我读到剧本的一半时,突然意识到,这就是我一直在拍的那类电影。”

然而,那种清晰与自在,如今却变得更为难以企及。在结束通话前,他坦言自己对电影的未来感到困惑。他依然相信电影院是一种集体性的体验,“像一次聚会,像我们的宗教集会”。他把电影院比作庙宇,把电影人比作祭司——只不过是需要“新的布道方式”的祭司。

我问他:当下普遍的观点认为,“视觉奇观”才是能把观众带回影院的关键。这是正确的思路吗?“我不这么认为,”他说。“漫威电影当然是奇观。但那是答案吗?我不知道。也许某种程度上是,但我不觉得……电影人需要更加努力。世界在变化,所以我们也必须改变。”

|原文发表于《视与听》(Sight & Sound)2025年9月刊,第54-58页

英国电影学会网站bfi.org.uk的新闻和专题编辑,也是Sight & Sound, Total Film 和The Guardian的特约影评人。

No Newer Articles

配资网官网入口提示:文章来自网络,不代表本站观点。

- 上一篇:贵阳配资网“谭盾WE-音乐节”上

- 下一篇:没有了